生活不必完美,但求真实

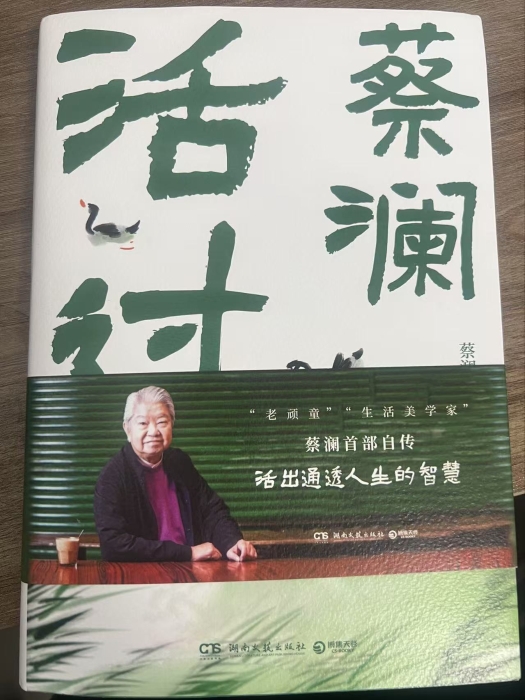

飞机剧烈颠簸,邻座乘客死死攥紧扶手、面色惨白,而蔡澜却从容端起酒杯,轻啜一口红酒。当被问及是否经历过死亡时,他淡然一笑:“没有,但我活过。”这幕经典场景,正是蔡澜八十余载人生的最佳注脚,也是他留给世界的最后一份礼物——《活过》的灵魂所在。

2025年6月25日,这位香港四大才子走完了他丰盛的一生,而这部自传则成为他生命智慧的浓缩。翻阅书页,仿佛与这位“老顽童”围桌对坐,在茶香饭暖间,品悟生命与工作的真谛。

在《活过》中,蔡澜毫不避讳人生的暗面。担任邵氏电影监制时,他因坚持艺术追求导致预算超支30%;在新加坡投资餐厅,因轻信朋友而血本无归。对此他坦言:“在金钱诱惑面前,我与普通人并无二致。”这种坦诚的自我剖析,撕碎了名人传记常见的“成功者滤镜”。

当下职场中,我们常困于精心打造的“专业人设”,在社交媒体追逐“高光时刻”。而蔡澜“真”字哲学如清风拂面——倪匡曾评价:“蔡澜的文章凭一个‘真’字,就能够吃很多年。”他让我们明白:真正的专业不是永不犯错,而是直面失误的勇气;真正的价值不在完美无缺,而在真实有瑕的生命质感。

蔡澜的人生是多重身份的交响曲:从邵氏电影制作经理到监制成龙动作片,从《舌尖上的中国》总顾问到千万粉丝的“网红爷爷”。当世人惊叹他的跨界能力时,他却轻描淡写:“浪费了40年才发现自己不喜欢拍电影,我爱的是看。”这份转身的洒脱,源于对自我喜好的清醒认知。

蔡澜用行动证明:人生并非单行道,而是随时可以转弯的迷宫。他书中写道:“做自己喜欢的事,钱自然会来”——这并非否定规划的价值,而是强调专注当下体验的重要性。就像他留学日本时,穷得吃不起肉,却能讨来丢弃的鱼头熬粥,把窘迫的日子熬出香气。

面对妻子离世与自身癌症诊断,蔡澜的选择令人震撼:放弃化疗,散尽家财入住海景酒店,甚至计划“办个派对迎接死亡”。这种看似离经叛道的豁达,实则是对生命有限性的深刻洞察。他在书中说:“生老病死乃必经过程,不玩对不起自己。”

职场中的我们,常陷入“等成功了再享受生活”的自我催眠。街角的一碗牛肉面,同事间的深夜畅谈,项目突破时的击掌相庆——这些日常烟火,都是良方。

蔡澜的墓碑上无需刻写墓志铭。他早已用一生作答——当飞机最终稳降落,杯中的红酒或许已尽,但“活过”二字却在时光中愈发醇厚。在这个被效率绑架的时代,《活过》如同一盏温暖的灯,提醒我们生命不必完美,但求真实;事业不必炫目,贵在尽兴。

合上书页,办公桌上的电脑屏幕再次亮起。这一次,我看见无数个值得全情投入的当下——因为工作的意义,不在抵达某个终点,而在于把每个寻常日子,都活成热气腾腾的生命艺术。

人生如宴,无须凉了才动筷。只要用心品尝,职场烟火中自有真味。

微博

微信公众号

头条号

抖音号

快手号